城林

該場址位於城林橋上游右岸之低灘地,規劃處理土城大安圳導水閘門排水,為新北巿政府環境保護局(原臺北縣政府環境保護局)「台北縣大漢溪生態廊道現地處理水質淨化計畫」7處現地處理水質淨化工程之一。

由於場址原址地貌為一處舊有水塘,且周遭以低海拔次生林及草生地為主,環境多樣性較佳,生態資源豐富,此外位於城林橋上游右岸灘地,上游有鹿角溪人工濕地,下游有打鳥埤人工濕地,因此在當初河廊營造的定位上,該場址透過利用現地高程營造後端單元之視野景觀,施作景觀平台及增設解說教育示範設施,並設有遠端監視系統設,透過此系統有助於管理機關與一般民眾掌握濕地的即時動態。另外結合鄰近濕地,期使該場址能建構為一座內陸型淡水濕地生態教育園區。

該場址於99 年10 月完工,場址面積為26.5 公頃,水域面積為19.26 公頃,每日可處理大安圳導水閘門排水16,500 噸之晴天污水,水力停留時間為5.86 日。其BOD5 污染削減率>65%,出流濃度<20 mg/L;NH3-N 污染削減率>50%,出流濃度<5 mg/L;SS污染削減率>85%,出流濃度<40 mg/L。

城林濕地於101 年7 月遭受蘇拉風災侵襲而造成嚴重損壞。經過緊急搶修後,修復後之場址水域面積由原來19.26 公頃,縮減為9.16 公頃(減少之10.1 公頃為劃為自然荒化區),水力停留時間在入流水量維持不變的情形下,由5.86 天縮減3.84 天,整體處理水量亦調整至11,500CMD。因現階段自然荒化區採自然修復方式進行管理,後續該保留區操作方式是否要進行調整或復建為水質處理單元,則視未來生態調查、水質操作成效及未來濕地經營管理策略再行調整。

| 編號 | 項目 | 基本資料 |

|---|---|---|

| 1 | 處理水源 | 1.大安圳導水閘門(16,500CMD) 2.大安圳(土城排水)(備用水源) |

| 2 | 處理水量 | 11,500 CMD(原16,500 CMD 因101 年蘇拉颱風災修工程後,已縮小場址操作面積,故處理水量下修) |

| 3 | 場址面積 | 26.5公頃 |

| 4 | 水域面積 | 9.28公頃(101年蘇拉風災後,原水域面積19.26公頃下修至9.28公頃) |

| 5 | 停留時間 | 3.91日 |

| 6 | 設計入流水質 | BOD<60 mg/L、SS<170 mg/L、NH3-N<10 mg/L |

| 7 | 設計放流水質 | BOD5<20 mg/L、SS<40 mg/L、NH3-N<5 mg/L |

| 8 | 設計污染去除效率 | BOD>65 %、SS>85%、NH3-N>50% |

處理流程

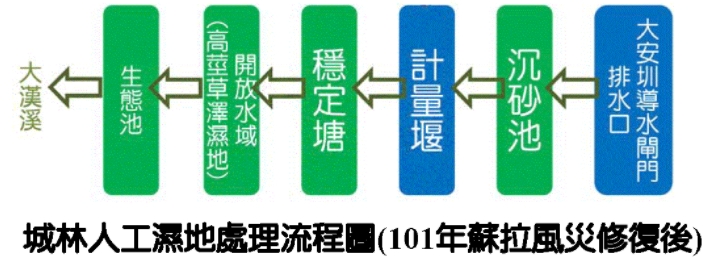

由於本場址主要入流污水來自於大安圳導水閘門的排水口,設計階段調查發現其排放水量高達33,000 CMD,其污染負荷已遠超過本場址處理極限,再加上懸浮固體物的濃度高達170 mg/L,故設計處理將大安圳導水閘門水量訂為16,500 CMD,經101 年蘇拉風災修復後,目前整體處理水量已從16,500 CMD 調整至11,500 CMD,以符合濕地現況。排放口的多餘污水則直接由渠道繞流排出基地範圍外。由於排放口的高程較平均地勢高出2 公尺以上,可直接以利用重力位能將污水導入濕地中,有效減少能量的耗用。相關污水導入穩定塘後,依序流經開放水域(舊高莖草澤濕地)→生態處理塘池。

大安圳導水閘門的污水全量進入沉砂池中後首先將大型污物予以沉降或篩除,再透過計量堰與閘閥的控制,取16,500 CMD 的入流水量進入穩定塘單元,多餘水量則經由繞流回既有排水渠道。經101 年蘇拉風災修復後,目前整體處理水量已從16,500CMD 調整至11,500 CMD,以符合濕地現況。

各單位設計說明

- 沉砂池:本單元承接了來自於大安圳導水閘門排水口的原污水,利用沉降與篩除等機制先期去除水體中的懸浮固體物與大型污物,有效降低後續各單元的污染負荷。為提昇本單元的污物沉降效果,採用了深水域型態的設計以延長停留時間,並保有較大的污泥貯留空間,水域面積為1,200平方公尺,設計平均水深2公尺。

- 穩定塘:本單元主要承接來自於大安圳導水閘門排水(沉砂池)的污水16,500 CMD(現已調整為11,500 CMD)及大安圳排水補助水源。其主要意義在於提供兩道污水在穩定塘前段進行充份混合,以避免濕地單元因水質變動過於劇烈而影響其污染削減效能,具有穩定水質與水量的重要功能。因此為強化水質穩定的功能,本單元採用了深水域型態的設計以擴大貯水容積,水域面積為12,000 平方公尺,平均水深為1.2 公尺。

- 辮網流區(蘇拉風災後繞流):本單元設置於基地的西南側,水域面積為4.0 公頃,平均水深為0.3 公尺。設計上為保育現地的低海拔次生林帶並同時兼顧污染削減的功能性需求,因而採用了水陸域交錯的辮網流型態設計。除了大幅減少林木的伐除或移植,對於生態保育具有重要的意義,同時也因為水陸域交錯的微棲地環境增加,有助於擴充濕地間的推移帶,但因101 年蘇拉風災侵襲後,考量此區段洪泛發生頻率高,故此單元已調整為自然雨水蓄積之自然荒化區,以作為風災侵襲時之緩衝區域。

- 高莖草澤濕地(現為修復後之開放水域):本單元設置於基地的西側,水域面積為1.08 公頃,平均水深為0.45 公尺。由於地近大漢溪主河道旁,且地勢的平均高程較辮網流區略低,洪氾期間常因河道水位高漲而承受相當大的水流沖刷,較不利於木本植物的生長,加上現地的植被主要係由高莖型態的禾木科或莎草科植物所構成。因此為因應現地惡劣的水文條件,採用了高莖

型的挺水水生植栽設計,利用其旺盛的地下莖或根系,以加速植栽系統在洪氾後的復原速度。該單元於101 年蘇拉風災後,此部分區域修復為開放水域單元,其餘區域則劃為自然荒化區。 - 低莖草澤濕地(蘇拉風災後繞流):本單元設置於基地的西北側、城林橋的南側,水域面積為2.69 公頃,平均水深為0.3 公尺。由於該單元臨近城林橋下,交通的便利的同時也吸引了較多的民眾進入本區域佔地搶耕,而使地景上出現較為淩亂的景觀。因此為改善本區域的地景系統,故設計上採低莖型態的草澤濕地設計,植栽系統以低莖型態的挺水型水生植物為主體,植被的覆蓋度較低,而保留了較高的開放水域,以利水體與大氣間的氧氣交換機制進行,有助於提昇放流水的溶氧,強化後續生態處理塘的水域生態復育成效。同時可提供城林橋上行經的人車較開闊的水景意象,於101 年蘇拉風災後繞流,現為自然雨水蓄積之自然荒化區。

- 生態池:本單元為基地面積最大的一個單元,水域面積廣達6.81公頃,平均水深為0.7公尺。由於本單元是由暨有的黑水塘改造而成,設計上仍保留部份深水域空間,而週邊的陸域環境則重新調整為大面積的推移帶空間,形成由水深0.1公尺漸變至2.5公尺的獨特水域空間,成為棲地多樣性的重要基礎。而在植栽系統方面,因應水域型態的多樣性變化,植栽包含挺水型、沉水型、浮葉型與漂浮型等四大類型,並利用較佳的水質條件,復育低海拔濕地的原生水生植物並營造成埤塘濕地的景觀意象,讓民眾重拾對於這片水塘的美好回憶。

| 編號 | 歷程 | 單位面積(m) | 水位高程 | 水深(m) | 孔隙度 | 蓄水容積(m3) | 停留時間(天) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 沉砂池 | 1,200 | WL6.6 | 2.00 | 100% | 2,400 | 0.07 |

| 2 | 穩定塘 | 10,800 | WL6.2 | 1.20 | 100% | 12,960 | 0.56 |

| 3 | 開放水域 (舊高莖草澤濕地) |

12,750 | WL5.6 | 0.45 | 90% | 5,164 | 0.31 |

| 4 | 生態池 | 68,100 | WL4.8 | 0.70 | 95% | 45,287 | 1.97 |

| 合計 | 92,850 | 65,811 | 3.91 |